自从1987年诺贝尔化学奖授予在超分子化学领域做出突出贡献的三位科学家以来👌🏼,超分子化学已经发展成为一门和生命科学👛、材料科学、信息科学以及医学等诸多领域相互融合和交叉的前沿学科🥟。作为超分子化学研究的核心内容之一,自组装被认为是在分子以上层次创造新物质和产生新功能的重要手段。发展新的自组装策略一直是超分子化学研究领域中的重要科学问题🚠,是推动超分子化学发展的动力之一。近期⚫️,天美娱乐徐林教授课题组基于微纳流控技术发展了微液滴内限域自组装新策略,实现了微液滴空腔内部超分子金属笼的可控精准构筑。与传统组装策略相比较,该策略不仅大大提高了自组装的效率,还提升了组装体的催化活性。相关成果发表在化学领域顶级期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上(Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202301900)👲🏽,并被遴选为当期内封面(图1)。

近年来,通过配位键导向自组装策略构筑结构新颖的金属笼,并探索其在传感👧🏿、分离、催化、诊疗等领域的应用引起了广泛关注。迄今为止,绝大多数已报道的金属笼都是在开放环境中(反应瓶中)制备而成的。然而👨🏻🚒🤽🏽,生命体系中许多生物大分子(如DNA、RNA、蛋白质等)都是在环境受限的细胞中自组装形成复杂高级的组装体,从而维持机体正常的生命活动。受自然界中自组装行为的启发🛞,如何在类细胞的限域微反应器中实现超分子组装体的高效可控精准组装并提升组装性能引起了研究者们的极大兴趣🛹。基于此,徐林教授课题组通过微纳流控技术制备了尺寸均一🌧、稳定性好的微液滴,此类微液滴尺寸与细胞相近,内外环境与细胞类似,可作为一类新型的类细胞限域微反应器。由于微纳流控技术可精确控制各组装基元的通道流速𓀕、压力、组份比例,实现了微液滴空腔内部超分子金属笼的可控精准构筑(图2)。

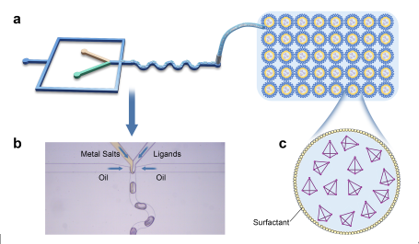

图2. (a) 通过微纳流控技术制备尺寸均一的微液滴示意图🧑🏿✈️🫷🏼;(b) 通过微纳流控技术在线制备W/O微液滴的显微镜图像。(c) 微液滴及其空腔内金属笼的示意图。

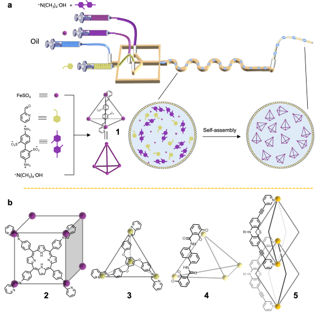

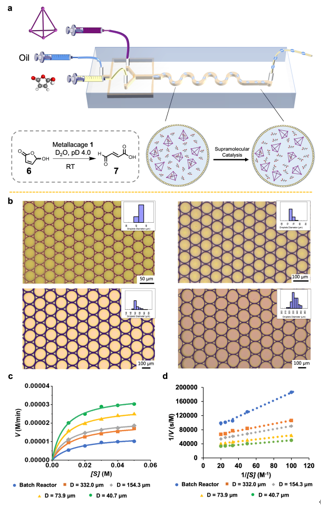

为考察该策略的普适性,课题组在微液滴中构筑了五类结构不同的超分子金属笼🍯。如图3所示🌀♥︎,无论是四面体金属笼✤、六面体金属笼👳🏿♀️,还是互锁金属笼,均可以在微液滴中十分钟内以近乎定量的产率完成自组装,而在传统开放环境中(反应瓶中)制备这些金属笼往往需要耗时数小时。进一步🕑,作者选择金属笼1为代表,以开环反应作为模型反应,研究了微液滴中的金属笼的催化性能(图4)。课题组制备了四种不同尺寸的微液滴,通过一系列动力学🧜🏻、热力学实验研究了微液滴中金属笼催化的高效性。例如,随着微液滴体积的减小🎸,催化速率常数(k)、反应最大速率(Vmax)、催化反应周转数(kcat)和催化剂效率(kcat/KM)均不断增加,而米氏常数(KM)降低🙋👨🏼🚀,并且金属笼的催化周转数和催化反应的速率常数都与微液滴的直径呈负相关👨🦯。与传统开放环境中(反应瓶中)的活化能Ea = 9.07 kJ/mol相比🔴,当反应在D = 73.9 μm微液滴(Ea = 5.44 kJ/mol)中发生时,反应活化能降低了3.63 kJ/mol🐦⬛。微液滴中金属笼催化活性的提高主要是因为微液滴限域环境中表面积与体积比的大幅度增加以及微纳流控通道内部高效的传质传热效率。

图3. (a) 通过微纳流控技术在微液滴中制备金属笼1的示意图👨👧👦;(b) 金属笼2-5的结构🐕☝️。

图4. (a) 通过微纳流控技术在微液滴中实现金属笼1的催化开环反应示意图;(b) 使用不同的微纳流控液滴芯片制备的四种不同尺寸的高分散性、高均一性的微液滴;(c) 传统开放环境中(反应瓶中)和四种不同尺寸微液滴中超分子催化的Michaelis-Menten图🤴🏻;(d) 传统开放环境中(反应瓶中)和四种不同尺寸微液滴中超分子催化的Lineweaver-Burk图🔸。

徐林教授课题组长期从事超分子化学的研究工作🦽,聚焦超分子荧光化学和超分子流动化学。率先通过荧光共振能量转移技术实现了一级配位自组装和二级配位自组装过程和机理的高效、高灵敏🚴🏽♀️、无损伤的原位研究(J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 9459; J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 399)🧗🏿;基于对超分子组装过程和机理的理解认识,发展配位自组装新策略解决了超分子配位组装体稳定性弱的关键问题并实现了组装效率提升和性能强化(J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 5049; Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 7435; J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 9152; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202301900);基于对组装过程的深入研究,理性设计构筑了一系列新型超分子组装功能材料🎇,拓展了超分子组装体在光敏催化、光敏诊疗等领域的功能化并首次实现了超分子配位组装体在全息成像领域的应用(Nat. Commun., 2018, 9, 3190; Nat. Commun., 2019, 10, 4285; J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 6285; J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 16748; Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 11789; CCS Chem., 2022, 4, 2090; Chem. Soc. Rev., 2023, 52, 1129)。

本研究工作基于微纳流控技术®️,发展了限域自组装新策略🚶➡️,实现了类细胞微液滴反应器内超分子金属笼的可控精准构筑,提高了超分子金属笼的组装效率和催化活性。天美娱乐林鸿宇博士生是论文的第一作者,徐林教授是该论文的通讯作者🦼。研究工作得到了国家重点研发计划✨、上海市级重大科技专项(超限制造)🎺、上海市优秀学术带头人等项目的经费资助。

原文链接:

Highly Efficient Self-Assembly of Metallacages and Their Supramolecular Catalysis Behaviors in Microdroplets

Hong-Yu Lin, Le-Yong Zhou, Fang Mei, Wei-Tao Dou, Lianrui Hu, Hai-Bo Yang, and Lin Xu*, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202301900, DOI: 10.1002/anie.202301900